![中平卓馬, Untitled, 1971. From the series Circulation: Date, Place, Events]()

文 / 張世倫

中平卓馬是日本攝影史的傳奇,他的影像創作與文字書寫,非但風格秀異、獨樹一格,其充滿批判自省的反思性格,與創作生涯不斷地自我否定與復甦重生,更使他成為攝影地景裡「座標型」的重要人物。

1938年出生於東京的中平卓馬,經歷了日本戰後的荒廢至復甦之路。1963年自東京外國語大學西班牙科畢業後,他旋即進入文藝思潮刊物《現代之眼》擔任編輯,大量書寫攝影、文學與電影相關文字。他在攝影家東松照明的介紹下開始拍照,並積極參與60年代日本新左翼的學生運動與政治鬥爭。

在美日安保條約與冷戰對抗架構的庇蔭下,60年代的日本逐漸走出殘破的戰敗陰影,展開快速劇烈的現代化與都市化歷程。經濟活動的勃興與消費社會的誕生,帶動的是社會形貌的激烈鉅變,與政治結構的保守穩定化。1964年東京奧運以降,日本的都市面貌不斷重塑,地景同時經歷了毀滅與建設的雙重過程,對於傾向左翼、質疑現狀的中平而言,面對社會如此激烈變動,攝影的積極意義,因此不在於藝術或個人情感的主觀表述,更不該是既有美學框架的反覆操作。有意義的視覺實踐,應該能夠對抗僵化的社會結構與歷史進程,有意義的文化批評,則應能夠質疑藝術與影像的本質,並不斷復甦個人面對世界時的感性認知。

「Provoke」、都市,風景論

在東松照明的邀請下,1965年中平卓馬參與了名為「攝影一百年:日本人攝影表現的歷史」的展覽籌備工作,為此檢視了數量達五萬張、時間跨越一世紀的攝影圖像。在彙整老照片的過程裡,中平發現數量龐大的影像,作者都是匿名或無名的狀態,而其拍攝意圖、動機與主題,在原初脈絡不明下,也常顯得含混模糊。有別於此種「業餘者照片」的「文件」(document)性,則是少數致力於藝術「表現」(expression)的「攝影家」,但其作品或美學形式狀似進步前衛,卻絕大多數都有意無意間鞏固了昔日致力於版圖擴張的日本軍國體系。這個特殊的視覺檔案經驗,使得中平開始對於「攝影」做為攝影家「表現」,以及所謂的「攝影」做為「藝術」之說,產生極大的懷疑。

![Provoke]()

做為激進的左翼知識分子,中平卓馬此時在意的是攝影做為一種具有記錄功能的媒體,其對於個人意識與社會整體的意義,究竟為何?換言之,它是否能幫助人們掌握社會複雜的「整體性」(totality),從而揭發、介入、乃至擾動此一趨於僵化保守的「現況」?在全球學運正熾、社會抗爭激烈的1968年,中平卓馬與高梨豐及多木浩二等人創辦了影響深遠的攝影季刊《Provoke》,森山大道並於第2期起加入。他們主張「影像」本身雖非「理念」,照片也只是藉由相機所切割下來的片段,實不能宣稱能透徹掌握社會的「整體性」,但這些斷裂的影像碎片,仍有可能觸發思想與概念,並超克自身限制,形成為一種異質性的新語言,《Provoke》的口號因此是:「為了思想的挑發性資料」。

《Provoke》的文化主張雖與左翼想像關係密切,中平卓馬卻排斥拍攝那些想當然爾的社會抗爭場面。原因在於這類標榜「反戰」或狀似「正義」的記錄性影像,大多只是依循著既有的視覺美學與表現框架,卻不自覺於它們之所以不斷成立與重複再生產,背後所倚賴地是什麼樣的影像慣例與歷史條件。換言之,在資本主義高度發展的現代性都市環境裡,「世界」與「自我」都已逐漸地片段/斷裂化,傳統裡將二者視作完滿自足的單位,並講究其對等互動的舊派藝術觀,如今已不再具有詮釋世界的正當性。中平認為攝影藉由光學法則捕捉事物的外貌,因此得以超越傳統「作品」裡那種封閉自我、內向唯心,並不斷標榜「藝術家」身分的美學崇拜,攝影並可將「事物」那種異於「個人」,也拒絕被「個人」的意識或美學所壟斷的純粹「外在性」與「異質性」,藉由視覺影像表述出來。

僅發行3期的《Provoke》以其粗獷、搖晃、失焦的黑白影像聞名於世,其中最主要的風格影響,來自於美國攝影家威廉‧克萊因(William Klein)的都市攝影集《紐約》。中平認為克萊因拍攝紐約時,一切事物彷彿迎面而來,克萊因只能不斷地變化拍攝視角,用自己的身體感知與大都市互相搏鬥,影像因此彷彿擁有無數個視覺觀點。換言之,中平認為克萊因的影像承認了「現實」的流動、片段與不清晰,因此無法被照相機「整體」掌握,拍攝者因此只能不斷移動、變換方位,用身體來竭力感受眼珠視網膜與相機鏡頭接收到的一切。

![For a language to come]() 1970年美日安保條約的重新簽訂,與標榜現代性的萬國博覽會盛大舉行,代表了資本主義邏輯在日本的加速擴張,以及60年代反叛路線的挫敗。中平卓馬在同一年出版了首本攝影集《為了該有的語言》(For a Language to Come),匯集了自《Provoke》以來,他以「粗糙、搖晃、失焦」為主軸的攝影實踐。他並在書裡提出了「風景論」的概念,批判地歸納了此一時期的創作意圖。

1970年美日安保條約的重新簽訂,與標榜現代性的萬國博覽會盛大舉行,代表了資本主義邏輯在日本的加速擴張,以及60年代反叛路線的挫敗。中平卓馬在同一年出版了首本攝影集《為了該有的語言》(For a Language to Come),匯集了自《Provoke》以來,他以「粗糙、搖晃、失焦」為主軸的攝影實踐。他並在書裡提出了「風景論」的概念,批判地歸納了此一時期的創作意圖。

70年代初,中平卓馬成為激進文化主張「風景論」的倡導者之一。此一論述的起源,來自於足立正生與松田政男執導的前衛實驗電影《略稱‧連續射殺魔》(AKA Serial Killer,1969)所引發的討論。該片描述失業青年永山則夫在闖入美軍基地搶奪槍械後,在日本各地犯下的射殺事件。駭人聽聞的暴行背後,由於其犯案動機並不明確,遂成為許多輿論推測揣想的對象。《略稱‧連續射殺魔》沒有任何犯罪電影常見的故事情節或人物訪談,影片只不斷以追溯的方式,拍攝永山則夫成為媒體所謂的「殺人魔」過程裡,沿途可能親身經歷並凝視過的都市地景,藉由冰冷地呈現無事發生的空景,來揣想都市背後隱藏的意識型態與權力痕跡。

中平主張的「風景論」手法,乃藉由不斷地凝視地景面貌,讓視覺宛如解剖刀般對準狀似完美無瑕的世界,藉以揭示狀似圓滿封閉的「風景」表面,所可能出現的(權力的、政治的、社會的)裂縫與漏洞,藉以揭發世界背後的「不確定性」。出現在眼前的「風景」即便光滑明亮,鏡頭下宛如塑膠,縱使謀殺、犯罪、污染、雜亂會間歇性地出現在新聞報導或坊間耳語裡,但這都無損於「都市」存在的本質,在這些的短暫、偶發的雜訊以外,「都市」仍然宛如晶瑩剔透的「風景」,毫髮無傷地永續存在著。尤其在夜晚,都市就像高牆堡壘般地毫無弱點,但正因如此,中平主張必須將此對抗著「我」的「風景」,用「雙手」將其「縱火」點燃,這樣的「風景」終會流露出破綻裂縫,其彷彿毫無情緒的冰冷容貌將會被擾動,這樣的「火焰」,或許就像人類回到原初洞穴狀態的取暖與照明,既是都市叛亂的號角,亦是混亂中的希望來源。

狀似完滿合理、不被質疑的超穩定「風景」,唯有在露出破綻的片刻,方會被人察覺其權力痕跡,中平卓馬藉此評估60年代學生運動與社會叛亂,即便成果有限且充滿挫折,並未成功顛覆高度資本主義發展下的都市環境,與冷戰全球架構下的日本定位,但仍至少生產了以「事件」(event)形式存在的「裂縫」。重點在於:如何持續加大此一裂縫?攝影家的視線與觀點,能否批判地像手術刀般「解剖」狀似無懈可擊的「風景」?在《Provoke》與《為了該有的語言》裡,影像多拍攝於黑夜時分的都市空間,模糊恍惚的遠端天際線下,是發達都市背後的空無廢墟感,逆光拍攝與暗房操弄所營造出的強烈黑白對比與粗獷粒子,像是人為縱火般點燃了一幅幅的地景,具體而微地彰顯了做為戰後世代的中平卓馬,其內在同時並存著新生意念與悲觀虛無的曖昧情緒。

![中平卓馬, Untitled, 1971. From the series Circulation: Date, Place, Events]()

![中平卓馬, Untitled, 1971. From the series Circulation: Date, Place, Events]()

推翻自我的「植物圖鑑」

《Provoke》改變了戰後日本攝影的面貌,影響了無數的後進創作者,但充滿自省精神的中平卓馬,卻在1970年代逐步否定昔日的視覺實踐與美學觀,並嘗試提出嶄新的影像論述與攝影實踐方法論。

1971年他受邀參加巴黎雙年展的年輕藝術家單元,執行了一個實驗性的創作計畫「循環:日期、場所、行為」(Circulation: Date, Place, Events),在一週的時間內,每天不帶任何美學判斷地大量拍攝周遭環境照片,竭盡所能且沒有區別地將所遇見的一切人事物環境,通通用相機記錄下來,並在當日將所有照片沖印陳列於展覽牆面上,藉由龐大且近似檔案陳列的數量累積,意圖克服「單一照片」所能提供的狹隘視野,並將自己還原到面對世界時,近似完全「被動」的「影像接受體」狀態。

雖然「循環:日期、場所、行為」在巴黎雙年展結束前兩天,便因數量過於龐大雜亂,而遭主辦單位強行中止,中平仍視其為攝影理論與創作實踐的成功結合。此一拍攝計畫的「反藝術」、「反表現」、「無差別拍攝」、「類檔案」與做為「影像接收體」等概念,則成為往後中平攝影論的思考主軸。

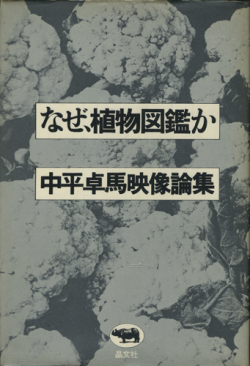

![なぜ、植物図鑑か : 中平卓馬映像論集]() 為了與過去的自我劃清界限,並重新思考影像與現實之間的關係,中平在1973年在自家附近海邊將大部分的底片燒毀,並發表攝影文集《為何是植物圖鑑》,徹底否定自身在1960年代末以粗獷、搖晃、失焦聞名的黑白攝影風格。過去的攝影,總是以自身內在的「想像」去定型並占有外在世界,藉此表現出模糊曖昧的「詩意」,《Provoke》與《為了該有的語言》對於黑白、搖晃、失焦的執著,雖然背後有其美學政治的用意,最後卻異化為影像風格的鸚鵡學語與反覆操演,原初嘗試粉碎既有攝影表達法的企圖,本身卻淪為另一種可被模仿、分類、品賞的攝影窠臼,並被浪漫化為個人「詩意」的主觀「表達」,而喪失了原有的社會激進性。

為了與過去的自我劃清界限,並重新思考影像與現實之間的關係,中平在1973年在自家附近海邊將大部分的底片燒毀,並發表攝影文集《為何是植物圖鑑》,徹底否定自身在1960年代末以粗獷、搖晃、失焦聞名的黑白攝影風格。過去的攝影,總是以自身內在的「想像」去定型並占有外在世界,藉此表現出模糊曖昧的「詩意」,《Provoke》與《為了該有的語言》對於黑白、搖晃、失焦的執著,雖然背後有其美學政治的用意,最後卻異化為影像風格的鸚鵡學語與反覆操演,原初嘗試粉碎既有攝影表達法的企圖,本身卻淪為另一種可被模仿、分類、品賞的攝影窠臼,並被浪漫化為個人「詩意」的主觀「表達」,而喪失了原有的社會激進性。

中平卓馬一以貫之的觀點是:攝影者做為世界的組織者,其影像非但要具有解析並擾動既存秩序的潛力,並且在後設的語言層次,應該具備著一定程度的自我指涉與批判反思性,換言之,只是不斷地強調「自我」、「主觀」或「私」影像,卻對於在這些標籤旗幟與風格操演的「影像」本體沒有深刻的認知或反省,是不足夠的。他在《為何是植物圖鑑》裡所自我質問的是,攝影的特殊本質,及其之於社會的關係,究竟是什麼?攝影家又如何在此等基礎上,發展出具有意義的文化實踐路徑,而有別於自戀空洞的藝術姿態?在此一日本攝影史的不朽名作裡,他將相機視為觀看慾望之體現,人類藉此將自身之外的萬事萬物「客體化」為可被操控擁有的影像,攝影術因此是現代性邏輯的體現,根源自主客分離的二元論。

然而,人類之所以能「看見」事物,相機之所以能「記錄」事物,常被單方面理解為觀看視野對事物的「向外」凝視,卻遺忘了事物之所以「可被看見」(visible),實是源自光線能自事物一端投射自人類的視網膜或相機鏡頭內。換言之,我在凝視事物的同時,其實也受到外在事物的「光」所凝視。「觀看」與「拍攝」的本質因此並沒有那麼樣地以「人類」為「中心」,反而是「人眼」與「相機」必須將自身置放於來自事物的光線凝視下方可順利「成相」,觀看或拍攝行為也才能成立。

相機做為現代性的視覺產物,是以單點透視原理宰制著外在世界。但是此種操作手法,事實上僅是一連串斷裂、零碎的偶發視野,在理論與實踐層次,都無法宣稱能掌握世界的「整體性」。換句話說,若以光線的接受與發散為起點想像,這個世界實際上擁有無窮盡的單點透視視野,主客體的二分對立,因此是人為虛枉的。在此一基礎上,中平認為現代都市的發展、資訊網絡的流通、商品經濟的興盛,使得人類已經失去了往昔自以為是的「中心性」。我們生存的現實,事實上已經是被「文化工業」操控,「現實」已經被高度等同於「媒體影像」,因此若以創造「主觀」影像做為批判的路徑,已經不再具有傳統時代裡的力量了,而若退縮到「私」或對「私」的迷戀,如此的攝影實踐由於未撼動到任何權力秩序,也只是既有視覺霸權的同謀罷了。

![中平卓馬, Untitled, 1971. From the series Circulation: Date, Place, Events]()

「藝術」在此過程中,若是仍拘泥於所謂的個人「表現」,則無法生產出真正具有意義的訊息。換言之,中平認為人類越來越難有效地將世界組織成一個有意義的敘事,相反地,是「世界」以毫不隱藏的斷裂碎片形式,不斷地襲擊著我們的視網膜,我們卻束手無策,僅自滿於「私」或「藝術」的空洞姿態。對於過去作品所不經意流露出的「浪漫」或「詩意」,中平感到強烈不滿,而往昔對於黑白攝影與夜晚情境近似拜物的著迷,以及經由暗房操控與相機搖晃所留下的「手的痕跡」,他都主張應全面棄絕。取而代之的,是將世界視為世界,物件視為物件,不應該有那麼多的個人情緒藏在影像裡,個人也不該藉由風格或充滿渲染的「詩意」,便妄想能將世界「私有化」。

至於取而代之的視覺路徑,中平主張用「圖鑑」那種直接清晰、不帶情緒意見的方式進行攝影與編排。理論上,嚴謹的圖鑑不會給某一個單獨的事物特殊待遇,一切條目都是平行等值的,任何一部分都不會特別突出,影像僅是各司其位、各盡其職。圖鑑的方法就是將一切平等地並置(juxtaposition),並只在乎事物光滑的表面性,而不是編撰者主觀情緒或浪漫詩意的投射。事物就是事物,圖鑑就是回歸到他們外表的質地樣貌,明確清楚地指涉其對象,排除一切朦朧曖昧或情緒表現,中平因此提出了他的名言:「世界上沒有表情悲傷的貓圖鑑。」

然而這樣的圖鑑,為何是以「植物」做為攝影想像的類比對象?中平認為「動物」對於人的感官衝擊過於強烈,「礦物」顯著的冰冷質地又過於遙遠疏離,介在其中的「植物」,以其葉脈根莖與人體紋路的類似,及其狀似無為柔弱、被動受光,卻是有機生命體的頑強存在狀態,或許最適合做為攝影行為的取法對象。這樣的「植物圖鑑」攝影論,中平主張在實踐上應在日照充足的白天以彩色攝影拍攝,方能最完美且不需操控地捕捉到事物直觀的外在樣貌,並可藉此摒除黑白攝影暗房操控的痕跡,與虛妄浮誇的藝術姿態。對中平來說,拍攝者在日常生活裡,必須用無限的「相遇」過程取代單一性的「藝術」行為,這樣的攝影,方具有正面激進的媒體意義。

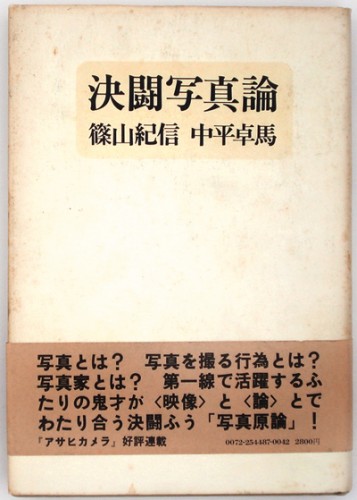

《決鬥寫真論》與復甦重生

某種程度上,發行於1977年的《決鬥寫真論》可說是《為何是植物圖鑑》的延續表述。在這本與篠山紀信共同掛名合著的傳奇名作裡,中平系統性地以「植物圖鑑」的基本論點,對尤金‧阿特傑(Eugene Atget)、沃克‧伊凡斯(Walker Evans)、威廉‧克萊因與篠山紀信作品進行觀點犀利精彩的批判評價,並對自我做為攝影家的困境與思考,做出頗為誠實自省的獨白剖析。

![Kettou Shashinron]() 中平在這本書裡不斷主張,攝影家做為外在世界的「組織者」(此一用語讓人想到激進政治運動裡的「組織者」),若能回歸一個「被動」、「接受」的拍攝觀點,承認事物加諸於我們身上的,那奠基於視覺光學的反向凝視,則其實踐或有可能擾動自現代性以來便與攝影術息息相關的「遠近法」。中平在該書中反覆致意的「遠近法」,事實上即是英文的「perspective」,通常譯為光學原理的「透視法」,但亦可廣義延伸為「觀點」、「視野」「角度」。中平對「遠近法」一詞的使用方式,既指涉了視覺觀看技術之所以成立的單點透視原理,亦有延伸至哲學意涵的個人做為「主體」的視覺性「觀點」或「視野」之意。

中平在這本書裡不斷主張,攝影家做為外在世界的「組織者」(此一用語讓人想到激進政治運動裡的「組織者」),若能回歸一個「被動」、「接受」的拍攝觀點,承認事物加諸於我們身上的,那奠基於視覺光學的反向凝視,則其實踐或有可能擾動自現代性以來便與攝影術息息相關的「遠近法」。中平在該書中反覆致意的「遠近法」,事實上即是英文的「perspective」,通常譯為光學原理的「透視法」,但亦可廣義延伸為「觀點」、「視野」「角度」。中平對「遠近法」一詞的使用方式,既指涉了視覺觀看技術之所以成立的單點透視原理,亦有延伸至哲學意涵的個人做為「主體」的視覺性「觀點」或「視野」之意。

以單點透視「遠近法」為主軸的現代性視覺秩序,由於過於膨脹此一「單點」背後的個人主體性,從而誇大了主體對於客體世界的操控與掌握,對中平來說,這樣的視覺建制(scopic regime)隨著視覺技術的發展,逐漸無法妥善闡明物體對於人類的反向光學凝視,原本應是雙向、辯證的主客體交流,逐漸成為主體單向宰制的視覺霸權,這樣的單點透視「遠近法」,因此反而使人類的眼睛「視而不見」地更加脫離現實世界的「整體性」。反倒是從阿特傑與伊凡斯等人的攝影裡,中平看到了攝影家如何將自身改造成面對事物凝視的「接收體」,明白清晰且毫不曖昧地用鏡頭刻畫事物的單純外貌,他並引用華特•班雅明(Walter Benjamin)的「光學無意識」(optical unconsciousness)之說,主張萬事萬物在相機與拍攝者如此「被動」、「接受」的狀態下,得以自動地將所見一切都均等同質、不分高低地呈現在鏡頭下,「讓事物自己說話」。

中平主張在白日陽光下,萬物的外貌光亮明晰,彷彿群起暴力地朝向視網膜衝刺而來,攝影家將這些影像抽離原初脈絡地,轉化為一張張毫無曖昧、價值均等,卻令人覺得有些異樣不安(uncanny)的清晰影像,事實上這種狀似被動的影像拍攝路徑,是將攝影當做一條介於個人與世界間之「緊繃的線」,藉著策略性地區分「自我」與「外在他者」,並暫時棄絕所謂的「私」與「主體性」,攝影者才可能在「被動」、「接受」的影像辯證過程中,重新產生嶄新的感官與自我,中平將此形容為「不斷超越自我存在的永久革命」(又一個出自左翼政治運動的詞彙挪用)。

![Kettou Shashinron]() 《決鬥寫真論》發行的1970年代末期,日本攝影正明顯地朝向主觀性、內向性的潮流發展,中平在書中對於篠山紀信的評價極為正面,認為其將拍攝對象全部同等均一化的拍攝視野,與不加區別的凝視方式,如今讀來頗出人意表。不幸的是在1977年《決鬥寫真論》的發行前夕,中平卓馬即因酒精中毒緊急送醫,並造成嚴重失憶與表達能力障礙的後遺症,至今未能完全康復,《決鬥寫真論》因此成為攝影評論名家中平卓馬最後的批判性雄辯文字。對於1980年代後與娛樂產業高度結合、並將寫真集本身做為「物體」大量流通販售的「篠山紀信現象」,或如荒木經惟那樣不斷自稱為攝影「天才」,並持續推廣其似真似假、聳動乖張的「私寫真」觀,究竟中平卓馬會如何評價這些或許與其「植物圖鑑論」頗有辯證餘地的攝影現象?這些問題的答案,如今我們只能自行揣想推敲了。

《決鬥寫真論》發行的1970年代末期,日本攝影正明顯地朝向主觀性、內向性的潮流發展,中平在書中對於篠山紀信的評價極為正面,認為其將拍攝對象全部同等均一化的拍攝視野,與不加區別的凝視方式,如今讀來頗出人意表。不幸的是在1977年《決鬥寫真論》的發行前夕,中平卓馬即因酒精中毒緊急送醫,並造成嚴重失憶與表達能力障礙的後遺症,至今未能完全康復,《決鬥寫真論》因此成為攝影評論名家中平卓馬最後的批判性雄辯文字。對於1980年代後與娛樂產業高度結合、並將寫真集本身做為「物體」大量流通販售的「篠山紀信現象」,或如荒木經惟那樣不斷自稱為攝影「天才」,並持續推廣其似真似假、聳動乖張的「私寫真」觀,究竟中平卓馬會如何評價這些或許與其「植物圖鑑論」頗有辯證餘地的攝影現象?這些問題的答案,如今我們只能自行揣想推敲了。

所幸的是大病後的中平,雖然語言文字不再犀利,但仍奇蹟似地記得其攝影家的身分,並在漫長的康復歲月裡,宛如生理作息般持續規律拍照。他晚近發表的作品,多取材他在居家附近每日遊晃所遇到的環境事物,內容大多是垂直構圖、明亮鮮豔、攝於晴日的彩色照片,並以兩張一組的方式呈現。是否,這就是「植物圖鑑」影像論「類檔案」的具體實踐?或是一種徹底消滅了作者個性,純粹僅是事物反向凝視拍攝者的直觀影像?記憶與言說能力毀壞的中平,是否因為個人的苦難,反倒回歸到一般專業攝影者已經極為疏遠的,那單純素樸的寫真「原點」?

各種評論,眾說紛紜,莫衷一是,而無法妥善言說的中平,如今也無法再給我們解答,但我自己比較喜歡哲學家淺田彰的詮釋。他觀察到中平新系列的彩色照片,即便具有圖鑑式的驅力特徵與排列特色,但其垂直構圖的影像景框,總不是那麼樣地工整方正,而是帶著些許地傾斜歪曲,彷彿按下快門的一瞬間就要跌倒般,或如植物的莖葉搖擺於風中。這樣的影像,因此既非純主觀視野的呈現、亦非客觀世界的被動反應,而是兩者互動、充滿機遇的混合體,體現在一個尋求康復的攝影家,每一天藉由影像與世界重新「相遇」的道路上。

從最早的攝影實踐裡,中平便明白宣示,攝影是不可能在一瞬間就掌握住整體世界的複雜面貌,但在寫於攝影集《Adieu à X》(1989)後的短文裡,他言簡意賅地陳述自己病後康復的心境,正如每天必抽的Hope牌的短菸,就是抱持著「簡短微弱的希望」(short hope),藉由攝影認真地活下去,藉由每天簡短片段地拍攝,或許總能逐漸趨近那雖然遙遠,卻值得追求的世界「整體性」。

我想起在森山大道的成名作《日本劇場寫真帖》(1968)裡,有一張以連三格底片放樣的中平卓馬側拍照,影像裡的他一身勁裝,帶著角架在街頭獵影,讓人聯想起俄國導演維托夫(Dziga Vertov)在《持攝影機的人》(Man with a Movie Camera)裡,對於拍攝者與攝影機合而為一,人眼與「電影眼」相輔相成的視覺意象;而在《決鬥寫真論》裡中平不斷談到自身做為開放、被動的「接收體」,甚至在名為〈插曲〉的「燒相片」短文裡,提及自己就像一個木頭節孔,彷彿暗箱相機(camera obscura)的透光洞,上下顛倒、正反不分;而在攝影家Takashi Homma向中平致敬的錄像作品〈Short Hope〉(2011)裡,觀眾必須走進一片漆黑、明顯在指涉暗箱相機的房間裡,看見螢幕上不斷地以火柴點燃Hope牌香菸的中平,如何讓暗箱裡出現一絲微弱短暫、卻倔強實在的火焰。

中平卓馬,被稱做「變成相機的男人」,好像許多人仍難免要如此浪漫地去想像做為傳奇的他。

只是「火焰」,如今不再是60年代末激進「風景論」裡都市反叛的象徵,亦不是70年代摧毀相片時自我棄絕的虛無烈焰,短暫卻實在的「希望」,取代了全面革命的激情與自我懷疑的灰暗,那絲黑暗中微弱的香菸火絲,與呼吸吐氣的開闔,其孤高彷彿一台老相機的快門,實在、乾脆且倔強。

- 張世倫,1975年生,台北人,國立政治大學新聞研究所碩士。曾任博物館員、雜誌記者等職,譯有《另一種影像敘事》與《這就是當代攝影》二書,現為自由撰稿者,英國倫敦大學金匠學院文化研究中心博士候選人。

1970年美日安保條約的重新簽訂,與標榜現代性的萬國博覽會盛大舉行,代表了資本主義邏輯在日本的加速擴張,以及60年代反叛路線的挫敗。中平卓馬在同一年出版了首本攝影集

1970年美日安保條約的重新簽訂,與標榜現代性的萬國博覽會盛大舉行,代表了資本主義邏輯在日本的加速擴張,以及60年代反叛路線的挫敗。中平卓馬在同一年出版了首本攝影集

為了與過去的自我劃清界限,並重新思考影像與現實之間的關係,中平在1973年在自家附近海邊將大部分的底片燒毀,並發表攝影文集《為何是植物圖鑑》,徹底否定自身在1960年代末以粗獷、搖晃、失焦聞名的黑白攝影風格。過去的攝影,總是以自身內在的「想像」去定型並占有外在世界,藉此表現出模糊曖昧的「詩意」,《Provoke》與《為了該有的語言》對於黑白、搖晃、失焦的執著,雖然背後有其美學政治的用意,最後卻異化為影像風格的鸚鵡學語與反覆操演,原初嘗試粉碎既有攝影表達法的企圖,本身卻淪為另一種可被模仿、分類、品賞的攝影窠臼,並被浪漫化為個人「詩意」的主觀「表達」,而喪失了原有的社會激進性。

為了與過去的自我劃清界限,並重新思考影像與現實之間的關係,中平在1973年在自家附近海邊將大部分的底片燒毀,並發表攝影文集《為何是植物圖鑑》,徹底否定自身在1960年代末以粗獷、搖晃、失焦聞名的黑白攝影風格。過去的攝影,總是以自身內在的「想像」去定型並占有外在世界,藉此表現出模糊曖昧的「詩意」,《Provoke》與《為了該有的語言》對於黑白、搖晃、失焦的執著,雖然背後有其美學政治的用意,最後卻異化為影像風格的鸚鵡學語與反覆操演,原初嘗試粉碎既有攝影表達法的企圖,本身卻淪為另一種可被模仿、分類、品賞的攝影窠臼,並被浪漫化為個人「詩意」的主觀「表達」,而喪失了原有的社會激進性。

中平在這本書裡不斷主張,攝影家做為外在世界的「組織者」(此一用語讓人想到激進政治運動裡的「組織者」),若能回歸一個「被動」、「接受」的拍攝觀點,承認事物加諸於我們身上的,那奠基於視覺光學的反向凝視,則其實踐或有可能擾動自現代性以來便與攝影術息息相關的「遠近法」。中平在該書中反覆致意的「遠近法」,事實上即是英文的「perspective」,通常譯為光學原理的「透視法」,但亦可廣義延伸為「觀點」、「視野」「角度」。中平對「遠近法」一詞的使用方式,既指涉了視覺觀看技術之所以成立的單點透視原理,亦有延伸至哲學意涵的個人做為「主體」的視覺性「觀點」或「視野」之意。

中平在這本書裡不斷主張,攝影家做為外在世界的「組織者」(此一用語讓人想到激進政治運動裡的「組織者」),若能回歸一個「被動」、「接受」的拍攝觀點,承認事物加諸於我們身上的,那奠基於視覺光學的反向凝視,則其實踐或有可能擾動自現代性以來便與攝影術息息相關的「遠近法」。中平在該書中反覆致意的「遠近法」,事實上即是英文的「perspective」,通常譯為光學原理的「透視法」,但亦可廣義延伸為「觀點」、「視野」「角度」。中平對「遠近法」一詞的使用方式,既指涉了視覺觀看技術之所以成立的單點透視原理,亦有延伸至哲學意涵的個人做為「主體」的視覺性「觀點」或「視野」之意。 《決鬥寫真論》發行的1970年代末期,日本攝影正明顯地朝向主觀性、內向性的潮流發展,中平在書中對於篠山紀信的評價極為正面,認為其將拍攝對象全部同等均一化的拍攝視野,與不加區別的凝視方式,如今讀來頗出人意表。不幸的是在1977年《決鬥寫真論》的發行前夕,中平卓馬即因酒精中毒緊急送醫,並造成嚴重失憶與表達能力障礙的後遺症,至今未能完全康復,《決鬥寫真論》因此成為攝影評論名家中平卓馬最後的批判性雄辯文字。對於1980年代後與娛樂產業高度結合、並將寫真集本身做為「物體」大量流通販售的「篠山紀信現象」,或如荒木經惟那樣不斷自稱為攝影「天才」,並持續推廣其似真似假、聳動乖張的「私寫真」觀,究竟中平卓馬會如何評價這些或許與其「植物圖鑑論」頗有辯證餘地的攝影現象?這些問題的答案,如今我們只能自行揣想推敲了。

《決鬥寫真論》發行的1970年代末期,日本攝影正明顯地朝向主觀性、內向性的潮流發展,中平在書中對於篠山紀信的評價極為正面,認為其將拍攝對象全部同等均一化的拍攝視野,與不加區別的凝視方式,如今讀來頗出人意表。不幸的是在1977年《決鬥寫真論》的發行前夕,中平卓馬即因酒精中毒緊急送醫,並造成嚴重失憶與表達能力障礙的後遺症,至今未能完全康復,《決鬥寫真論》因此成為攝影評論名家中平卓馬最後的批判性雄辯文字。對於1980年代後與娛樂產業高度結合、並將寫真集本身做為「物體」大量流通販售的「篠山紀信現象」,或如荒木經惟那樣不斷自稱為攝影「天才」,並持續推廣其似真似假、聳動乖張的「私寫真」觀,究竟中平卓馬會如何評價這些或許與其「植物圖鑑論」頗有辯證餘地的攝影現象?這些問題的答案,如今我們只能自行揣想推敲了。